志摩:青峰山

旧暦1月18日は青峰山正福寺の御船祭。境内に飾られた大漁旗の間を歩いて参詣し、青峰山の三角点(336.2m)に登った。

下山後、電車・バスを乗り継ぎ、カワヅザクラが咲く大王崎の大慈寺へ立ち寄った。

- 登山日

- 2024年2月27日火曜日

- ルート

- 松尾駅-正福寺-青峰山-沓掛駅

青峰山

近鉄鳥羽駅で普通列車に乗り換えて松尾駅で下車した。降車したのは一人だけ。東へ歩いて「右青峰道」の石標で右折し、案内図がある公園を経由して歩けば、右下の川沿いに壱丁目の標石を見た。直ぐに登山口標識があって車道を離れる。正福寺まで二十三丁。登山道は近畿自然歩道になっており指導標が設置されている。

表土を流された岩っぽい登山道を登る。勾配があり、場所によっては滑りやすい。それも九丁目を過ぎて「あまかぼうか岩」を通過すると穏やかな石コロ道になった。雑木林の尾根道で展望はないが風は強い。少し面倒な倒木が二ヶ所に放置されている。弘法大師が護摩を焚いたと言われる二十二丁目の護摩岩で正福寺の鐘の音を聞いた。

正福寺へ入ると、山門から本堂へ歩く道の両側に大漁旗や青峰山十一面観世音菩薩、開運如意輪観世音菩薩の旗が並び、露店も出ている。ただ、まだ時刻が早いようで人出は程々だ。境内は尾根の東側にあるためか、寒い風は穏やかになった。

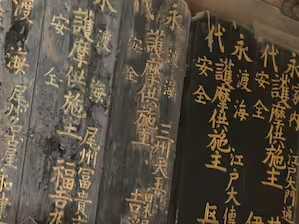

本堂では祈祷が始まっており、本堂や聖天堂に掲げられて渡海安全の護摩供のお札を見上げれば、尾州、三州、江戸、大坂、阿州(阿波国)と施主の所在を読める。

外へ出ると参詣者が増えている。もう少し時刻が遅くなれば太陽が高くなり、その多くが日陰にある大漁旗も色鮮やかになると思うのだが。年によっては、旧暦1月18日は3月上旬になるので、そんな年に再訪しようかと思案する。

山門を出て余裕がある駐車場へ行けば海が見える。駐車場奥には灯明岩があるが何だろう。運動量が足りないので三角点へ登っておく。車道終点にアンテナ施設があり、三角点には天跡山とあるが展望なし。20年前に来ているが記憶にない。

南へ下る車道は近畿自然歩道だが、東屋から沓掛への旧道を下る。十一丁の標石があり、再度、車道に出て石コロ道の登山道を下りる。こちらでは登山者と地元の参詣者なのか、10人ほどに出合う。耕作地に下りたところで青峰山旧道登口の石標を見た。山頂まで十七丁とある。沓掛駅へ向かった。

行程表

| 8:35 | 松尾駅、出発 |

| 8:52 | 登山口 |

| 10:05 | 正福寺(10:05-10:37) |

| 11:00 | 青峰山・三角点 |

| 11:44 | 沓掛側登山口 |

| 11:57 | 沓掛駅 |

大慈寺(大王町波切)

沓掛駅から中之郷駅まで歩き、伊雑宮を参拝した。電車で鵜方駅へ移動し、鵜方駅前から御座港行きのバス20分にて大王崎灯台で下車。灯台へ登り、大慈寺へ移動する。

大慈寺は庭に北向きの石像が幾つかあるが、あまり寺らしい建物ではない。その庭にカワズザクラが咲いており、暖冬とはいえ既に散り始めていることに驚いた。大慈寺によれば、カワズザクラは2月14日に開花。これを植樹した住職の名から「てんれい桜」と呼んでいるそうな。