鈴鹿:御在所岳

4月6日、7日の寒波後、アカヤシオの開花が進展せず花が少ない。中道の開花前線は足踏み状態で、地蔵岩西の895m辺りにある。

4月3日に続き、御嶽教の行者たちの痕跡を追って長い覚え書きを残す。

- 登山日

- 2018年4月12日木曜日

- ルート

- 中道-御在所岳-表道

中道

中道650mのアカヤシオの花はそろそろお仕舞いの様子。これ以降の中道では、寒波で花は散ったが、残ったツボミが開花している。しかし、花は少なく、表年に感じられる沸き立つような開花の熱気を感じられない。地蔵岩の西、立岩の上辺りで最後の花とお別れした。

中腹のアカヤシオは残念なことになった。これから開花する中道上部に期待しよう。ツボミがまだ堅く、寒波の影響を受けていないのではないか。

キレットを通過し、950m(木梯子の上)では健康優良児のアカヤシオが中途半端に花2輪を開いている。開花宣言には1~2日早そう。1100mのテラスではツボミが膨らみ始めている。中道で出合った登山者は6人(単独2,2人組2)、下山者はなし。

御在所岳山頂

山頂朝陽台では早咲きの株がツボミを朱くし始めた。早過ぎる。また、寒波の被害に遭いそうで心配だ。このままでは、連休後半には山頂のアカヤシオが散ってしまうのではないか。芭蕉園では数株のカタクリが咲き始めた。

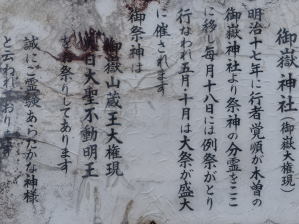

4月3日の続きで、御嶽教の行者たちの痕跡を追いかける。御嶽大権現は、覚順が分霊した朝陽台の小祠から、昭和39年に遷座したと理解している。石鳥居にも昭和39年6月とある。長者池からの道には寄付者の石柱が並ぶが、圧倒的に名古屋など尾張地域からのものが多い。

御嶽大権現の北東側に御在所観音がある。「奉納」の石柱には菰野町の個人名があり、裏面に昭和51年とある。何故、ここに観音菩薩なのだろう。前には地蔵と思われる石仏1体が置かれている。

表道登山口の霊神場

表道を下り、東多古知谷を渡ると道迷い遭難の注意書が掲げられている。昨年は無かったので何かあったのか。赤テープも新しいような。820mの不動明王については、鈴鹿:御在所岳 2014-09-28 にて。ただ、怖々と背面を見ると昭和二十二年と彫られているように見えるが自信はない。

不動明王像の上、840m辺りからアカヤシオが少し咲いていたが、鈴鹿スカイラインへの急降下の為、花を見ている余裕がない。表道で出合った登山者は登りが1人のみ。

鈴鹿スカラインの百間滝橋を潜って旧道まで下りると石鳥居がある。ここが表道登山口。表道は行者達が登拝に使用し、整備した道なのだろう。古い資料には女子供でも容易に登れるとあった。「こもの文化財だより第20号(菰野町教育委員会、2005)」によれば石鳥居は明治44年11月に建立とのこと。

石鳥居西側には「右御在所嶽御嶽神社登山道」の石標。大正十一年十一月建、尾張津島福寿講社とある。石像は地蔵と左手に巻物か杖を持つ不明のもの。石鳥居右側には不動明王像、大型の行者碑3基、御在所岳登山口の標石がある。

石鳥居の左後が開山覺順霊神碑、元神力講社。石鳥居側に細かい文字が刻まれている。この北西側に覚善行者、秋月霊人の石碑がある。ササが枯れ始めたので気付くような小型の石碑だ。覚善行者は蒼滝不動の東にあった覺善霊神と関係があるのか。被りそうな名前ではある。秋月霊人碑の背面には昭和17年とある。

石鳥居から表道を登ると僧形の石像、連名の霊人碑があり、左手に丸勢講霊場とある。

御嶽大神の前に、左から儀覺霊神、阿留摩耶天、普寛霊神、覺明霊神、奥山半蔵坊、八大竜王が並ぶ。その前にある15名連名の霊神碑の裏には昭和43年7月とあった。さらに前に石祠があり、左から弘法大師、不動明王、多聞天、魔王大僧正とある。奥山半蔵坊、魔王大僧正などの天狗が御嶽教にどのように関わっているのだろう。この石祠には近年まで紫色の布が設けてあった。

石鳥居から旧道を西へ歩くと、直ぐに北側の霊神場に気付く。右端が御嶽大神で、霊神や行者の石碑9基や、崩れた石灯籠、木柱がある。中央の初菊行者に昭和十三年九月、隣の妙春霊神、覚栄霊神の連名碑に昭和二十三年四月、三重郡朝明村柿とあるようだ。

表道登山口で確認できたのは、神名碑・霊神碑・行者碑が24基、石像4基、石祠1基、石鳥居1基、石標2基。御在所岳では、中道登山口に霊神碑1基、蒼滝不動の東に1基。鈴鹿の山では、藤原岳の展望丘に1基、尾高観音に1基。以上が鈴鹿山脈における霊神碑として承知しているすべてだ。

御在所岳の山頂を目指す登山道の成り立ちは良く分からない。仕事、観光、信仰、鍛錬と目的があったのだろうが、明治から昭和に行者達が歩いた表道、中道、裏道は利用しやすい登山道として整備されたに違いない。その道を利用して、今日も御在所岳を登った。

三ツ口谷入口

三ツ口谷の入口でアカヤシオが良く咲いていた。ミツバツツジも良く咲き、アセビ、タムシバの花もある。

中道の650mは寒波の被害が小さかったが、標高660mの堰堤周辺も氷点下の寒波による被害を免れたのか。或いは、中道の気象条件がアカヤシオには厳しすぎるのか。

行程表

| 7:54 | 中道登山口(割谷駐車場) |

| 10:08 | 富士見岩 |

| 10:55 | 御在所岳山頂三角点 |

| 11:12 | 御嶽大権現 (11:12-11:20) |

| 12:58 | 表口登山口 (12:58-13:17) |

| 13:22 | 三ツ口谷入口 (13:22-13:31) |

| 13:52 | 駐車場 |

追記:2025.06.30

藤原岳の展望丘にもう1基を見つけた。これで、藤原岳山頂の霊神碑は2基になる。なお、作成途中で放棄された石材が1つある。すべて倒れている。